2017年中國文化講座

劉楚華教授主講

學海書樓與合辦香港公共圖書館合辦的中國文化講座系列,第六場講座已於2017年11月25日舉行,講題為「古琴之美」,由新亞研究所所長劉楚華教授主講。劉教授引用白居易〈廢琴〉一詩,指出古琴的承傳,長流細水三千年,一貫是「陽春白雪」,是中國古代精神文明的標誌、文人審美的載體。古人以琴會友,引為知音,始見於《詩經 • 國風》〈關睢〉中「琴瑟友之」的詩句;更不乏琴人撫琴以自娛消憂,紓發胸臆,從中感受逍遙隱逸的境界,甚或以此為修道養心之途。由孔子而下,繼承和創造古琴文化的巨擘有顏淵、司馬相如、蔡邕、阮籍、嵇康、王維、白居易、歐陽修、蘇軾、李清照、耶律楚材和納蘭性德等。

講座中,劉教授解釋了斲琴(製造古琴)的過程和琴音特色之間的關係:採用四川梧桐木為本體,厚塗山漆精雕而成琴身,以湖北蠶絲作弦線,精美的工藝成就了古琴淳美古樸、餘韻綿長的音色;亦使古琴樂音變化細緻,表達深邃、寧靜和含蓄的蘊緻。劉教授也指出,古琴樂曲的題材廣泛,遍及敍事人情、山水塞外、文學養心以至逍遙宇宙,著名的曲目有〈高山流水〉、〈陽春〉、〈白雪〉、〈廣陵散〉等。古琴的記譜方法獨特,有文字譜和減字譜兩種技法譜。

劉教授最後總結,古琴的琴音優美深邃,不入俗耳,滲透清微淡遠、中正和平的精神,體現傳統文人追求卓然獨立、超塵出俗的品格,並反映既欲濟世、又尚無為的儒道兼容的思想。古琴的藝術趣味,與詩文書畫融匯,由是得到文人多載述、慎傳承、重知音,使古琴這一門精緻的文化藝術,得以穩定流傳,至今不輟。

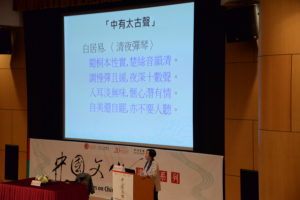

- 劉教授引用白居易詩以申論古琴文化的悠久歷史

- 劉教授引用白居易詩解釋古琴音色的特點

- 劉教授與出席講座嘉賓合影

- 講座盛況